BLOG

弊社は株式会社ウォークアンドドロー(英名WAKK&DRAW)の名称で事業を運営していますが、先日WALK&DRAWの名称を商標登録完了しました。商標には分類がありますので、弊社では主にデザイン業務における領域をまかなえる2分類(第35類、第42類)において商標権を取得しています。

デザイン業務における商標というと、何かオンライン上でサービスを展開している場合はもちろんですが、弊社の場合は主に事業活動を円滑に行うため、第三者からの保護する目的で取得しています。弊社のような受注業務がメインの場合でも自社の名称を事業で使えなくなるというリスクがあるのが商標権ですので、しっかりと名称は保護しなければなりません。

昨今SNSの影響もあり、個人、法人に限らず名前をかかげて事業を行う方は第三者に同じ名前を使用されるリスクを抱えています。またそれは、せっかく思いを込めた大切な名前が事業で使えなくなることも意味します。そんな悲しい自体に陥らないために、商標について学んでいきましょう。

商標とは?ビジネスにおける商標の重要性とメリット

商標とは、製品やサービスのオリジナリティを示すための一種のシンボルです。企業や個人が提供する製品やサービスを他の競合から区別し、それらがどこから来ているのかを顧客に知らせる役割を果たします。しかし、商標の概念はそれだけではありません。それは、あなたのビジネスのブランドアイデンティティ、つまりあなたのビジネスが何であり、何を提供しているのか、そしてそれがどのように他のビジネスと異なるのかを示す強力な道具です。

では、商標登録のメリットは何でしょうか?

ブランド保護

まず最も明確なメリットは、あなたのブランドを法的に保護することです。商標登録を行うことで、他の企業が同じまたは類似した名前やロゴを使用することを防ぐことができます。

事業の価値向上

商標はビジネスの資産であり、時間と共にその価値は増す可能性があります。ブランドが認知度を上げ、信頼性を築くと、商標は企業の価値を大きく向上させます。

顧客の信頼獲得

商標登録は、顧客に対して企業がその製品やサービスに自信を持っていることを示します。これは、顧客があなたの製品を他の競合製品と比較したときに、信頼性の高い選択肢と見なすための要因となります。

独自性の強調

商標は、あなたの製品やサービスが一貫して高品質であり、あなたのビジネスがその製品やサービスに誇りを持っていることを顧客に示す手段です。これは、市場での競争優位性を高めるために不可欠な要素です。

以上のように、商標は企業が自身のブランドを保護し、価値を向上させ、顧客の信頼を獲得し、独自性を強調するための重要なツールです。これらのメリットを活用することで、あなたのビジネスは競争力を維持することができます。

商標におけるトラブルとその解決策

商標はビジネスにおける重要な資産ですが、誰でも手続きを踏めば取得できるので、それがトラブルの元になることもあります。一般的な商標トラブルとその解決策について、以下に詳しく解説します。

商標侵害

商標侵害は、他の企業や個人があなたの商標を無許可で使用し、その結果あなたのビジネスに混乱をもたらすまたは損害を与える行為です。商標登録は先願主義ゆえに、商標登録をせずに使用していた自身の名称が、ある日第三者により同名称を取得され、知らぬまに自身が商標侵害を犯してしまうこともあります。また昨今では第三者の悪意ある商標出願によるトラブルも起きています。解決策としては、まず何より使用したい名前がある場合は商標出願をし、仮りに権利を持っている商標の侵害が起こった場合には、侵害者に対して警告書を送付し、無許可使用の停止を求めます。それでも改善されない場合は、弁護士を通じて法的手段を講じることが必要になるでしょう。

商標偽造

商標偽造は、他の企業や個人があなたの商標を模倣または偽造し、それを使用して自社の製品を売る行為です。解決策としては、侵害者に対して法的措置を講じることが必要です。また、消費者に対して正規の製品と偽造品を区別する方法を広く伝えることも効果的です。

商標紛争

商標紛争は、他の企業や個人があなたの商標の登録を阻止したり、自社の商標があなたの商標に侵害されていると主張するケースです。解決策としては、まず弁護士に相談し、その後適切な法的手続きを行うことが必要です。

これらのトラブルを防ぐためには、商標の登録と保護に十分な注意を払い、商標権に対する理解を深めることが重要です。また、問題が発生した場合は早期に対応し、必要なら専門家の助けを求めることが重要です。

商標権取得の手順と必要な手続き

商標権の取得は、自社のブランドや製品を保護するための重要なステップです。以下に、商標登録の申請から権利取得までの具体的な手順を解説します。

1. 商標の選定

自社の製品やサービスを象徴する商標を選定します。商標は、文字、図形、ロゴ、スローガンなど、様々な形を取ることができます。商標には分類がありますので、ご自身の事業やこれから展開される予定の領域を含めた分類選択が大事です。分類の一覧は外部サイトになりますがこちらの記事に詳しく記されていますのでご参考ください。

2. 事前調査

すでに同様の商標が存在しないかを確認するために、事前調査を行います。これは、後々の紛争を避けるために重要なステップです。独立行政法人 工業所有権情報・研修館のホームページ内の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)において自身でも事前調査は可能です。ただし、実際の商標登録の可能かどうかの判断は素人にはなかなか難しいものがあるので、弁理士や弁理士を要するオンラインサービスなどに頼ることもひとつの手です。弊社では事前調査を自身で行った上で名称を決め、その後登録の可能性含めた判断をオンラインサービスのToreruにて調査、出願、登録まで代行していただきました。

3. 商標登録出願

経済産業省特許庁に商標登録申請を行います。必要な書類を準備し、申請料を支払います。(弊社は代行申請していただきました)

4. 審査プロセス

特許庁による審査が行われます。これは、あなたの商標が商標法の要件を満たしているかを確認するためのものです。弊社の場合は2023年1月に出願し、7月に審査を終え登録されました。

5. 登録証の発行

審査が通ると、商標登録証が発行されます。これで、あなたは法的に商標の使用権を得ることができます。

6. 維持管理

日本の商標の登録では5年と10年間の期間を選ぶことができ、その後は更新手続きを行う必要があります。

商標権の取得は、自社のブランドアイデンティティを保護し、競争からの差別化を図るための重要な手段です。正しい手順を踏むことで、スムーズに商標登録を行うことができます。

商標取得までの費用

弊社はWALK&DRAWという名称を第35類、第42類の2分類登録しています。商標取得までに要した費用は以下の通りです。ご依頼される弁理士さんや、オンラインサービスにおいて費用は一部異なりますのであくまでご参考としてご覧ください。個人的には当初想定していたよりは費用はかかりませんでした。

調査手数料:¥10,780(税込)

出願手数料:19,600(税込)

印紙代(出願時):¥20,600(税込)

印紙代(10年分):¥65,800(税込)

デザイナーが意識すべき商標権とその重要性

デザイナーにとって商標権の関わる分野は主にブランディング、ネーミング、ロゴ制作になるでしょう。しかし、デザインの現場で商標権について学ぶ機会はあまりないので、これを機会に理解し、ネーミング、ロゴ制作する際に意識してみてください。以下に、デザイナーが意識すべき商標権について詳しく解説します。

商標の調査

新しいブランドを立ち上げに関わる際に、まずネーミングがあります。デザイナーとはいえ、ネーミングから依頼を受けることも多々あります。独創的なネーミングを思いついたと思っても、クライアントに提出するまえに、まずは自身で事前調査をすることが大事です。そして商標権はネーミングのみでなく意匠にもありますのでロゴデザインで良い案を思いついた時には作成する前に、既存の商標を調査することも重要です。これにより、他の企業の商標を無意識に侵害するリスクを避けることができます。注意すべきは、シンプルなロゴタイプではいくらオリジナルであっても意匠登録できないことです。また、商標には分類がありますので、事前に事業領域などの確認は必須となります。

自身のデザインの保護

自分の作成したロゴデザインが他者によって無断で使用されないようにするためには、自身のデザインを商標登録することが考えられます。これにより、あなたのデザインは法的に保護され、他者がそれを無断で使用することを防ぐことができます。ただし、著作権と商標登録は全く違いますので混同しないように注意しましょう。

商標使用の許可

他人の商標を使用する場合は、必ずその所有者から許可を得ることが必要です。許可なく商標を使用すると、それは商標侵害となり、法的な問題を引き起こす可能性があります。

デザイナーとして商標権を理解し、それを意識することは、あなた自身の作品を保護し、仕事を進める上で法的な問題を避けるために必要不可欠です。自身の権利を尊重し、他者の権利を尊重することで、デザイナーとして恥ずかしくない行動を心がけましょう。

最後に

デザイナーにとっても大切な商標登録について簡単ながら解説しました。悪意のあるなしに関わらず、事業運営において無用なトラブルを回避する上でも、商標の適切な知識を身に着けることが大切ですね。

弊社ではブランディングの際にネーミングからロゴ制作も担うことがありますが、必ず商標について確認をしながら制作業務を進めますので、ご依頼にあたってはどの企業様も安心してご依頼いただけますと幸いです。

今後とも株式会社ウォークアンドドローをよろしくお願いします。

株式会社ウォークアンドドローの代表阿部です。この度弊社のウェブサイトを公開いたしました。

弊社は元々、TripFrog Designという屋号で個人のデザイン事務所として2011年4月に創業いたしました。歴史に残る災害の後での独立となり不安でいっぱいでしたが、独立当初より東証一部上場企業(現プライム)から中小企業、個人の飲食店まで多くのクライアントに恵まれ、幸せなフリーランスの時間を過ごし、2021年に法人化。また、法人化を機に社名を株式会社ウォークアンドドロー(英名 WALK&DRAW Inc.)と変更しました。

社名の由来

2020年初頭から始まったコロナ禍以前は、年に一度海外を旅していました。旅する理由は様々ですが、現地で人々の生活に溶け込んでいるデザインを肌で感じ体験することで、画面越しではわからない実のあるデザインを学べることが多々ありました。そんな旅中に必ず行っていたことが、アーバンスケッチというジャンルのスケッチです。

”歩くことで発見し、スケッチすることで観察する”

アーバンスケッチとは特に型があるわけではありませんが、自分の足で歩き、魅力的な風景をみつけ、観察して描くことです。

会社名を考えていた時、ふとこのスケッチの行為を思いだし、WALKとDRAWという言葉が思い浮かびました。WALKには「歩む」「進む」「自ら足を運ぶ」という意味を、DRAWには「描く」「引き出す」という意味を見出し、これらはクライアントとデザインに向き合う中で私が大切にしていることと重なることに気づきました。

クライアントからデザインを依頼いただいた時、まず行うことはクライアントの事を知ることです。よほど遠方で無い限り、できるだけ現地に足を運び、クライアントからお話を伺いながら職場、仕事内容、人々の雰囲気とあらゆるものを観察します。そして、依頼に基づきお話を伺いながら、思いや個性、事業の目的などからクライアントの本質を引き出すことを大切にしています。

そのため、弊社のデザインへの姿勢とWALKとDRAWという言葉がぴったりだとの考えから、一風変わった名前ではありますが、社名をWALK&DRAWに決めました。

※WALK&DRAWは現在商標申請中です。

事業の目的

弊社は元々はデザイン事務所です。現在も紙媒体〜WEBまであらゆる媒体のデザイン制作を承っています。しかし、デザインのお仕事を引き受ける中で、上手くいく場合と上手くいかない場合があることを経験から学んでいます。それは、多くの場合適切なブランディングがされているか、また企業そのものがブランディングの必要性を理解しているか否かということになります。

企業がブランディングを行っていない場合、デザイナーは的のない相手にデザインを行うことになります。それは、一見優れたビジュアルを制作しても、作るたびに方向性がバラバラであったりデザイナーが変わればどこのブランドかわからない仕上がりのものとなります。

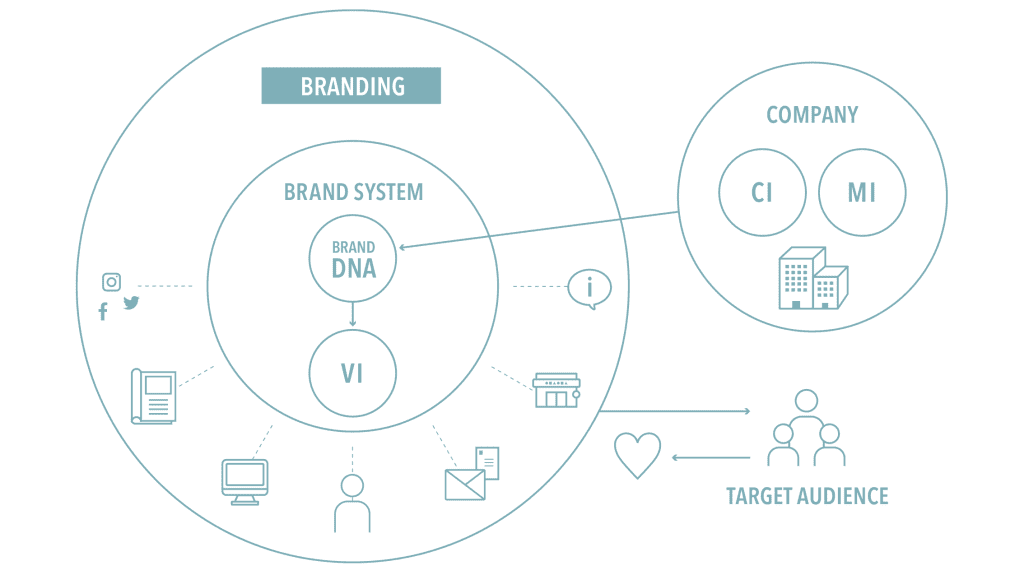

ではどうすれば適切なブランディングができるのか。私の考えでは、まず企業とデザイナー(アートディレクター)がパートナーとなり対話ができる環境を作ることです。企業がトップダウンでデザイナーに依頼し、裁量権の持つ相手とデザイナーとの対話がない場合、またデザイナーのセンスだけにすべて任せて投げてしまった場合はほぼ上手くいきません。ブランディングは企業とデザイナーがパートナーとなり、プロジェクトの始まりからブランディング構築(ブランドDNAの設定、VI制作、各種媒体の制作)を順をおって進めることが成功に近づくと考えています。

ブランディングを中心としたデザイン事務所へ

冒頭でも記した通り、弊社ではあらゆる媒体のデザイン制作を行っています。そして、これからはブランディングを中心としたデザイン事務所へと進む方針です。弊社は「問題を解決するためのデザイン」を事業に掲げており、問題を解決するためにはベースとなるブランディングから携わることが成果を上げる可能性が高いからです。とはいえ、デザイン単発のご依頼も引き受けながら、必要であればブランディングの必要性を提案させていただきますので、その点はご遠慮なく弊社にご相談ください。

ここまで記しましたが、そもそもブランディングとは何かの疑問の方も多いかと思いますので、弊社の考えるブランディングについては改めて記事を書く予定です。

ブランディング・デザインに不安や何から手を付けていいかわからない企業様はぜひご相談いただけますと幸いです。

株式会社ウォークアンドドローを今後ともよろしくお願いします。

TOP

TOP